Groupe de travail diocésain sur la Bioéthique

- Mgr Xavier MALLE, président

- Mme Béatrice ROPARS, coordinatrice

- Père Jean-Marie DEZON

- MM Michel et Marie-Catherine KLEIN

- M. André KRAJEVITCH

- Mme Elisabeth GUY

- Dr Frédéric RAPIN

- Père Stive MILONGO

Le cycle de la vie

Début de la vie

Face à des soit disant certitudes selon lesquelles il serait évident que telle vie humaine ne vaudrait plus la peine d’être vécue, ou qu’il est possible de la produire selon nos simples désirs d’adulte, rappelons que la vie est toujours un don à recevoir et un trésor sans prix.

Début de la vie (catholique.fr)

Déroulement de la vie

Aimer la vie, c’est ne juger personne, mais c’est apporter sa pierre pour que grandisse en notre société une culture de vie, de soin, de relation et d’accompagnement. Mgr d’Ornellas nous invite à « rendre raison » de la beauté de la vie humaine, don de Dieu, mais « avec douceur et respect », comme nous y invite l’apôtre saint Pierre (1 Pierre 3,15-16).

Déroulement de la vie (catholique.fr)

Fin de vie

La dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues. Qu’il est magnifique de prendre soin avec douceur et compétence de telle sorte que les souffrances humaines soient apaisées !

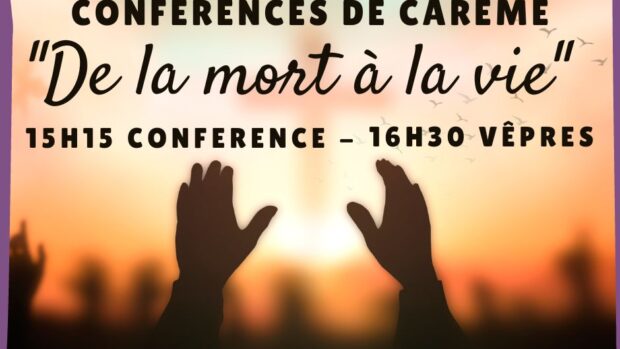

Conférences de Carême au sanctuaire Notre Dame du Laus

Universités de la vie et autres ressources

Alliance VITA se préoccupe de la protection des plus vulnérables : personnes âgées, personnes isolées, dépendantes, malades, handicapées, bien souvent délaissées dans notre société. Elle reconnaît la pleine humanité de l’embryon et du foetus. Notre association est aussi mobilisée pour soutenir les personnes qui traversent des situations difficiles : grossesses imprévues, annonce d’un handicap, infertilité, deuils. Accueil – Alliance VITA